Durante décadas, el alcohol fue integrado a la vida social como un elemento casi inevitable. Está presente en celebraciones, encuentros familiares y rituales de paso que comienzan temprano, muchas veces entre los 12 y los 15 años. Sin embargo, detrás de esa normalización se esconde una realidad compleja que no siempre coincide con los estereotipos más visibles.

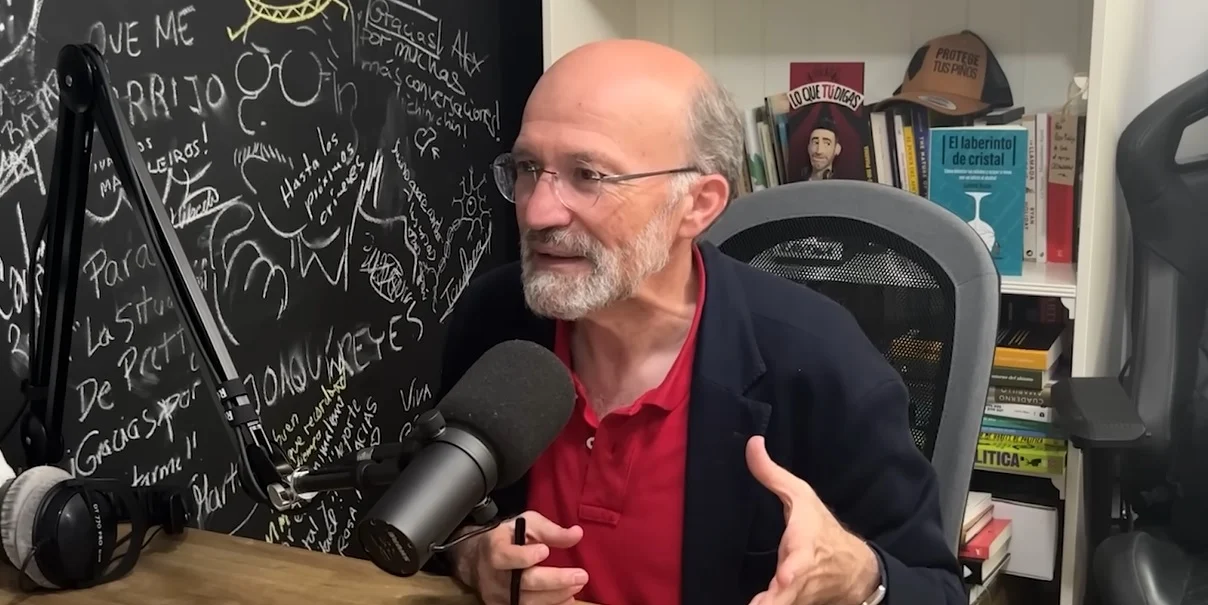

El psiquiatra Gabriel Rubio, uno de los referentes históricos en el abordaje del trastorno por consumo de alcohol, propone correr el foco del imaginario clásico. La adicción no siempre se manifiesta con borracheras diarias ni escenas extremas. Muchas veces se instala de manera silenciosa, funcional y socialmente aceptada.

Cuando el alcohol deja de ser elección y empieza a mandar

Beber, comer y la relación sexual son conductas con las que las personas “vienen de fábrica”. Están grabadas en el cerebro como experiencias placenteras y necesarias para la vida. El alcohol se introduce en ese circuito desde edades tempranas, asociado a la alegría, la pertenencia y la integración social. Por eso, su capacidad de arraigo es tan poderosa.

Rubio explica que la persona con adicción al alcohol no es necesariamente la que bebe todos los días. Existe un grupo amplio y heterogéneo que cumple criterios de dependencia sin haber llegado a ese extremo. El punto de quiebre no es la cantidad ni la frecuencia, sino la pérdida de libertad frente a la bebida. Cuando una persona siente que no puede afrontar ciertas situaciones sin alcohol, la dependencia ya está en marcha.

Un signo clave es la velocidad de consumo. Quienes desarrollan adicción suelen beber más rápido, no por el ritual social, sino porque buscan el efecto. En una reunión, están más pendientes de la próxima copa que de la conversación. El alcohol pasa a ocupar el centro de la escena mental, incluso cuando no está presente.

La impulsividad aparece como el único factor de riesgo claramente asociado. Las personas impulsivas tienden a priorizar el beneficio inmediato del alcohol por sobre sus consecuencias. A esto se suma una realidad fisiológica poco conocida: el hígado no puede metabolizar más de una cerveza o una caña por hora. Todo lo que excede ese límite circula libremente por el cuerpo, afectando al cerebro y al comportamiento.

El impacto silencioso en las familias y los bebedores pasivos

El alcoholismo no se hereda, pero sí se transmite en las familias. La diferencia es clave. La transmisión ocurre a través de dinámicas emocionales sostenidas en el tiempo. Cuando uno de los padres tiene un consumo problemático de alcohol, el clima del hogar se altera, aunque no haya violencia explícita ni episodios visibles.

Los hijos crecen en un contexto de negligencia emocional. Aprenden que no pueden contar con ese adulto de forma estable. Se adaptan, se silencian o asumen roles que no les corresponden. Muchos de ellos se convierten en lo que Rubio denomina “bebedores pasivos”: personas que sufren las consecuencias del alcohol sin consumirlo.

Con los años, algunos repetirán el patrón y otros desarrollarán un rechazo absoluto al alcohol. Ambos caminos están atravesados por la misma experiencia temprana. Además, el consumo mantenido puede provocar daños severos, como la demencia alcohólica, una condición poco visibilizada pero clínicamente reconocida.

Detectar el problema a tiempo es fundamental. Intentar pasar una reunión familiar sin beber, observar la ansiedad que genera esa decisión o escuchar las señales del entorno son pasos simples pero reveladores. La recuperación no consiste solo en dejar el alcohol, sino en modificar hábitos, espacios y vínculos asociados al consumo.