La ansiedad no siempre es el problema; a veces es el mensaje que el cuerpo intenta enviarte Hay conversaciones que dejan huella. De esas que te hacen bajar el ritmo, pensar y sentir que alguien acaba de ponerle palabras a lo que llevabas tiempo sintiendo. Escuchar al licenciado César Castellano, psicólogo y doctor en neurociencia, es una experiencia así. Habla de la mente humana con la calma de quien la conoce de cerca y con la sensibilidad de quien la respeta.

No busca vender soluciones rápidas ni prometer milagros. Prefiere mirar las emociones de frente, sin miedo. Por eso empieza con una frase que desarma:

“La ansiedad no es una enfermedad. Es parte de la vida.”

Lo dice sin dramatismos, pero con una convicción que solo puede venir de la experiencia.

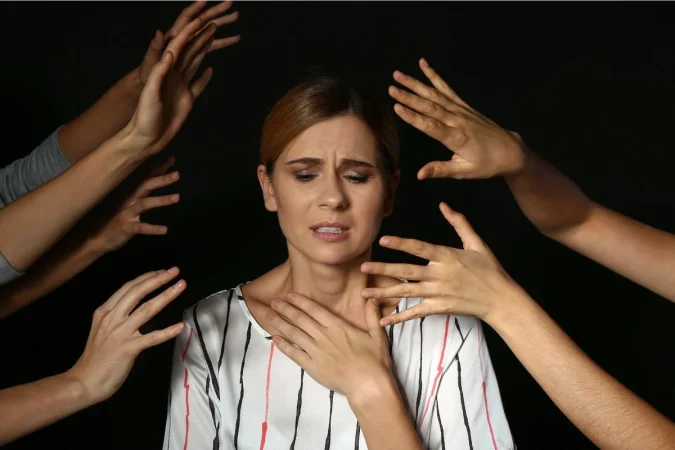

La ansiedad: esa vieja aliada que malinterpretamos

Castellano lleva años trabajando con adolescentes y adultos que llegan a su consulta preocupados por “tener ansiedad”. Pero, según él, sentir ansiedad no significa estar enfermo, sino que el cuerpo está haciendo lo que sabe hacer: protegernos.

“La ansiedad es un factor evolutivo esencial —explica—. Nos ha permitido sobrevivir. Si no la tuviéramos, ni siquiera cruzaríamos la calle.”

Luego hace una pausa, como si dejara espacio para que la idea cale.

“La línea entre una ansiedad normal y un trastorno es muy fina”, continúa. “Solo cuando esa emoción nos impide vivir, disfrutar o concentrarnos, ahí sí hay un problema.”

Y entonces deja un dato que sorprende: menos del 1% de la población sufre una ansiedad realmente incapacitante.

El resto, dice, “simplemente siente”. Y eso —añade con media sonrisa— “no hay que medicarlo”.

El entorno enfermo y un cerebro que se quedó atrás

Donde otros verían un problema biológico, Castellano ve un choque de tiempos.

“Nuestra población no está enferma”, dice con firmeza. “Lo que está enfermo es el entorno.”

Y tiene sentido. Vivimos en una época donde todo pasa demasiado rápido, donde cada día parece una carrera sin meta. Nuestro cerebro, sin embargo, sigue siendo el mismo que hace miles de años.

“Tenemos un cerebro de hace 4.000 años intentando sobrevivir en un mundo de pantallas y notificaciones”, bromea.

Así, reacciona a un correo sin responder como si fuera un depredador al acecho. Nuestro sistema nervioso no distingue entre una amenaza real y una emocional, y eso nos deja exhaustos.

“Estamos programados para huir de tigres, no de correos electrónicos”, resume con ironía.

El poder del toque y la seguridad

Cuando la ansiedad se hace cuerpo —palpitaciones, nudo en el pecho, falta de aire—, Castellano propone algo tan simple que casi parece revolucionario: el contacto humano.

“Lo que más calma el miedo en cualquier ser vivo es el toque, el abrazo”, explica.

Y lo dice con la certeza de quien confía en lo más básico.

El abrazo, explica, no es solo consuelo: es biología pura. Desactiva las hormonas del estrés, baja el ritmo cardíaco y devuelve al cuerpo a su estado natural de equilibrio.

“Generar seguridad —dice— es el antídoto natural contra el miedo.”

A veces, el cuerpo no necesita una pastilla. Solo necesita sentirse a salvo.

Niños inquietos, diagnósticos apresurados

El psicólogo también se detiene en un tema delicado: el aumento de diagnósticos en niños y adolescentes.

Desde su mirada neurocientífica, muchos casos de “hiperactividad” o “déficit de atención” no son enfermedades, sino señales de un sistema nervioso inmaduro.

“El problema no es que el niño se mueva mucho”, explica, “sino por qué se mueve tanto y cómo podemos ayudarle a regularse.”

Y en ese punto pone el foco en los primeros años de vida. La falta de lactancia materna exclusiva o el exceso de cesáreas innecesarias, dice, tienen un impacto real en la maduración del cerebro.

Son detalles que la sociedad moderna suele pasar por alto, pero que —según él— “dejan huellas profundas en la capacidad de autorregulación emocional”.

Quizá la salud mental no sea vivir sin miedo, sino aprender a escucharlo.

A entender que el cuerpo no se equivoca, solo habla en su propio idioma.